SMT贴片加工的关键要点解析(smt贴片工艺)

SMT贴片的基本概念

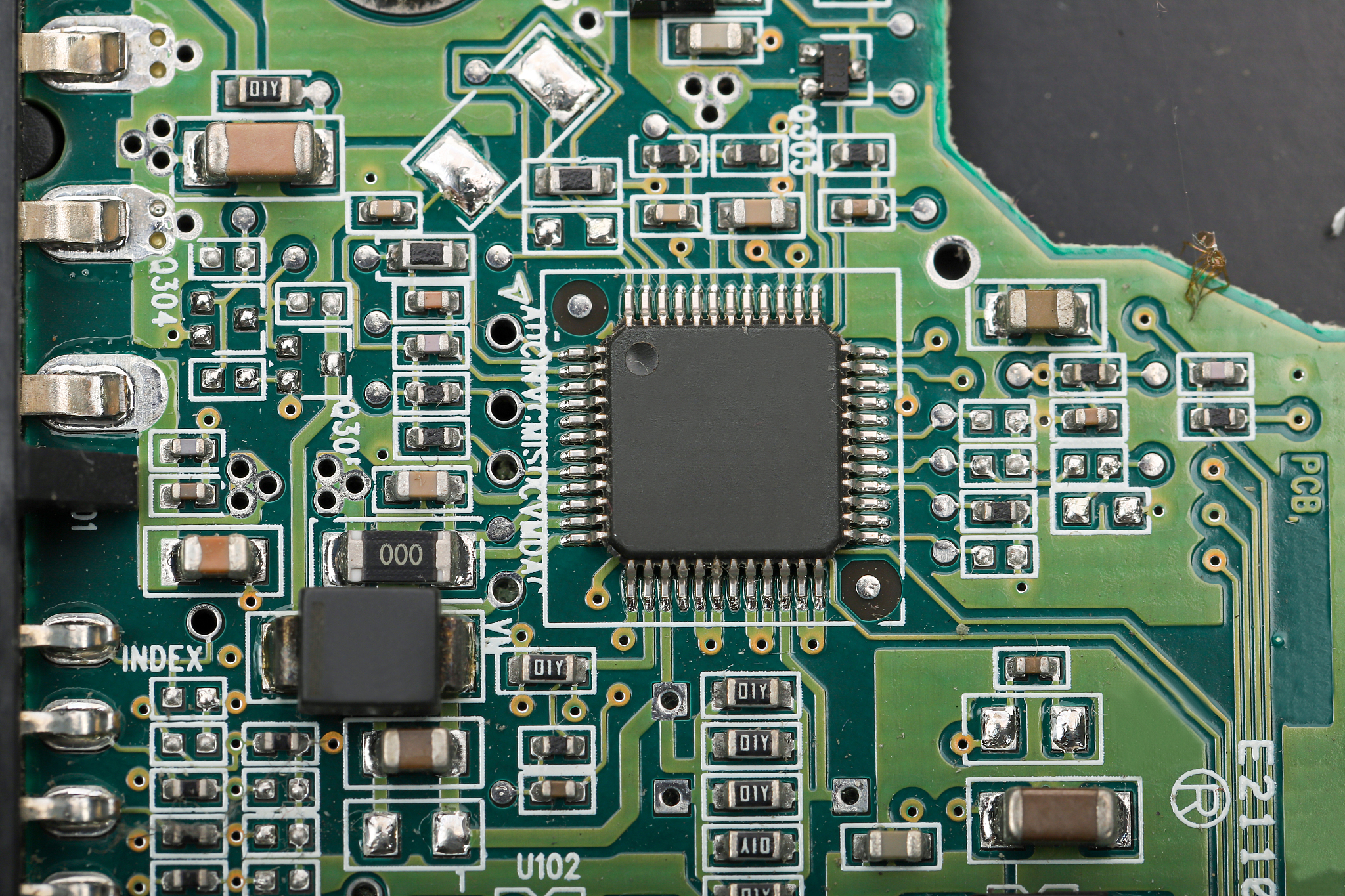

SMT(Surface Mount Technology)是一种将电子元件直接贴装到印刷电路板(PCB)表面的技术。与传统插件式工艺相比,SMT无需在PCB上钻孔,元件体积更小,安装密度更高。这种技术通过减少人工干预和缩短生产周期,显著提升了电子产品的可靠性和生产效率。目前,SMT已成为电子制造行业的主流工艺。

SMT贴片的工艺流程

典型的SMT工艺流程包含焊膏印刷、元件贴装、回流焊接和检测四个主要环节。焊膏印刷通过钢网将锡膏精准涂覆在PCB焊盘上;贴装环节由高速贴片机将元件放置在指定位置;回流焊接通过高温炉熔化锡膏,形成电气连接;最终依靠光学或X光检测设备排查缺陷。每个环节的精度控制直接决定成品质量。

设备与材料的选择要点

贴片机是SMT产线的核心设备,其速度和精度需根据元件尺寸和生产需求匹配。锡膏选择需考虑合金成分、颗粒大小及活性等级,例如含铅锡膏焊接温度低但环保性差,无铅锡膏则相反。PCB板材的耐高温性和平整度影响焊接良率,而元件的封装类型(如QFP、BGA)需与贴片机吸嘴规格兼容。合理的设备与材料组合能有效降低生产成本。

焊接质量的管控方法

焊接质量依赖温度曲线设定、锡膏量控制和环境管理。回流焊炉的温区需按锡膏特性调整,预热、熔融和冷却阶段的时间与温差需精确匹配。焊膏印刷厚度偏差需控制在±10%以内,避免少锡或连锡。车间温湿度应稳定在25℃±3℃、40%-60%RH,防止PCB吸潮或焊膏氧化。在线检测设备如AOI(自动光学检测)可即时发现偏移、翘起等缺陷。

常见问题分析与解决思路

立碑现象多因焊盘设计不对称或回流焊温度不均导致,可通过优化焊盘尺寸或调整炉温曲线改善。虚焊问题常由锡膏活性不足或元件氧化引起,更换高活性锡膏或增加氮气保护能有效解决。锡珠产生与钢网开口设计或升温速率过快相关,需缩小开口比例或降低预热区斜率。针对BGA元件的焊点空洞,可采用真空回流焊工艺降低气泡残留。

工艺优化与成本平衡策略

提升贴片效率需平衡设备投入与产能需求。例如,双轨贴片机适合大批量单一型号生产,而多功能产线适配小批量多品种订单。钢网厚度根据元件引脚间距调整,0.1mm厚度适用于细间距IC,普通元件可选择0.12-0.15mm。拼板设计能减少板材浪费,但需预留足够的工艺边宽度。通过模拟软件预判热应力分布,可减少焊接后的板弯问题。

不同行业的应用差异

消费电子产品追求极致小型化,常采用01005封装元件与多层堆叠工艺;汽车电子要求耐高温和高可靠性,需使用宽温锡膏并增加三防漆涂覆;医疗设备强调长期稳定性,焊接后需进行严格的清洁度测试。工业控制领域对EMC防护要求较高,接地焊盘设计需与屏蔽罩兼容。不同行业的标准差异直接影响SMT工艺参数和检测流程的制定。

环保要求与技术应对

欧盟RoHS指令限制有害物质使用,推动无铅焊接普及,但无铅工艺需要更高焊接温度(峰值约250℃)。清洗环节逐步从VOC溶剂转向水基或免清洗工艺,残留物检测标准提高到<1.56μg/cm²。废弃锡膏与PCB需按ISO14001体系分类处理,部分企业开始尝试生物降解焊料。环保压力倒逼设备厂商开发低能耗贴片机和余热回收系统。

人员培训与操作规范

操作员需掌握钢网安装校准、贴片机编程等基础技能,定期进行ESD防护培训。工程师应具备故障树分析能力,能通过X光图像判断BGA焊点质量。标准化作业手册需明确换线流程、设备保养周期及应急处理方案。部分企业引入AR辅助系统,通过可视化指导降低人为失误率。经验积累与知识共享机制是提升团队效率的关键。

技术升级与产线适配

微型化元件推动贴片机精度从±0.05mm提升至±0.025mm,视觉定位系统升级为3D成像技术。柔性电路板加工需配备专用治具和低压力贴装头。针对异形元件,模块化贴片机支持快速更换吸嘴组。智能工厂通过MES系统实时监控设备状态,自动触发保养警报或物料补充指令。新旧设备混合产线需统一通信协议,确保数据链无缝衔接。

全文通过解析SMT贴片加工的核心环节,结合具体案例说明技术要点与行业实践差异,为从业者提供可参考的解决方案框架。