PCB加工五步法,一看就懂的制造流程(pcb加工工艺要求)

第一步:设计与文件准备

PCB加工的第一步是电路设计。工程师使用专业软件(如Altium Designer、KiCad等)绘制电路原理图,并根据实际需求规划布线路径。设计环节需考虑信号完整性、电磁兼容性及散热问题。完成后,生成Gerber文件,包含各层铜箔图案、钻孔位置等信息。此外,还需提供钻孔文件(Excellon格式)和组装图纸,确保加工方准确理解设计意图。文件检查是关键步骤,需验证图层对齐、孔径尺寸及最小线宽是否符合工艺要求。

第二步:基板材料选择与预处理

基板是PCB的核心材料,常见类型包括FR-4(玻璃纤维环氧树脂)、铝基板和高频材料(如罗杰斯RO4350)。根据应用场景选择后,将大尺寸覆铜板切割成加工所需尺寸。基板需经过清洗去除表面油污和氧化层,通常采用机械刷洗或化学处理。部分高精度电路板还需进行烘烤,消除材料内部应力,防止后续加工中因热胀冷缩导致变形。覆铜厚度也会根据电流负载需求调整,常规为1oz(35μm),大功率场景可能增加到2oz或3oz。

第三步:图形转移与蚀刻成型

图形转移是将设计图案复制到覆铜板的关键步骤。干膜光刻法最常见:在基板表面覆盖光敏膜,通过紫外线曝光显影形成抗蚀层。另一种丝网印刷工艺成本更低,适用于简单电路。完成图形转移后进入蚀刻环节,使用酸性溶液(如氯化铁或氨水)溶解未受保护的铜箔,保留线路图形。精密电路需控制蚀刻时间与温度,避免侧蚀导致线宽偏差。多层板需重复此流程,每层对齐精度需控制在±25μm以内。

第四步:钻孔与孔金属化

机械钻孔是形成通孔和安装孔的主要方式,钻头直径从0.1mm到6mm不等。高密度板采用激光钻孔,最小孔径可达0.05mm。钻孔后需进行去胶渣处理,清除孔内残留物。孔金属化通过化学沉铜实现,使孔壁沉积一层导电层,厚度约1-2μm。后续电镀加厚铜层至20-30μm,确保通孔导电可靠性。盲埋孔技术可减少层间干扰,但对位精度要求极高,需依赖X光检测设备校准。

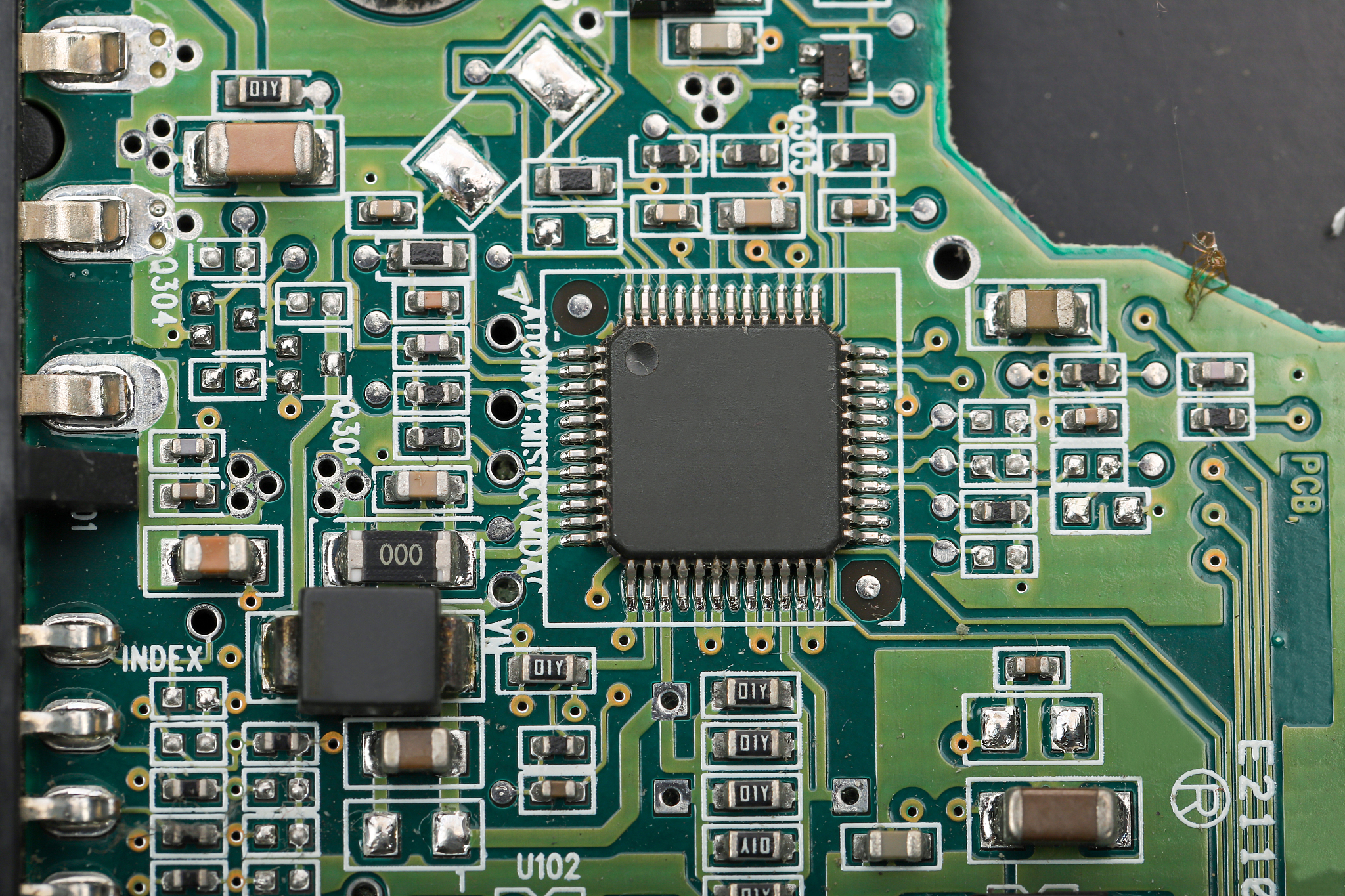

第五步:表面处理与品质检测

表面处理决定PCB的可焊性和耐氧化性。常见工艺包括喷锡(HASL)、化学沉金(ENIG)和OSP有机保护膜。沉金层厚度通常0.05-0.1μm,适合高密度焊盘;喷锡成本低但平整度较差。处理完成后进行电气测试,使用飞针测试仪或针床夹具检查短路、断路。光学检测(AOI)比对实际线路与设计文件,识别缺口、毛刺等缺陷。抽样进行阻抗测试、热冲击试验,确保产品符合行业标准(如IPC-A-600)。合格品经真空包装后交付客户。

特殊工艺补充说明

阻焊层(绿油)涂覆在完成测试后进行,采用丝印或喷墨打印方式覆盖非焊接区域,留出焊盘位置。字符印刷标明元件位号、极性标识。对于特殊需求,可增加金手指镀金(厚度达3μm)、局部镂空(邮票孔设计)或3D结构成型。柔性电路板采用聚酰亚胺基材,加工中需控制弯曲应力。整个流程涉及20余道工序,普通双面板生产周期约5-7天,高精度多层板可能需要15天以上。

生产环境与设备要求

PCB车间需保持恒温恒湿(温度22±2℃,湿度50%±10%),防止材料变形。图形转移环节要求黄光环境,避免紫外线干扰。蚀刻区需配备废液回收系统,符合环保法规。高精度设备如LDI激光直接成像机,可实现25μm线宽加工。自动化生产线采用AGV小车运输半成品,减少人为污染。部分军工级产品还需在洁净车间(Class 1000级)生产,确保微尘不会影响线路导通性。

成本控制与技术平衡

线宽/线距直接影响制造成本,常规工艺0.2mm/0.2mm比0.1mm/0.1mm价格低40%。过孔数量增多会延长钻孔和电镀时间。选择沉金还是喷锡,可能导致单价差异超过20%。批量生产可通过拼板设计提升材料利用率,V-cut或镂空槽分离单板。样品阶段选用铝基板替代铜基板可降低成本80%,但散热性能下降。合理优化设计规则能在保证性能的前提下,显著降低加工难度和费用。

常见问题与解决方案

铜箔起泡多因压合不牢或蚀刻过度,需调整层压温度或更换粘合剂。孔壁镀铜不均可能由沉铜液失效引起,应定期检测药水浓度。阻焊层脱落常因前处理不彻底,建议增加等离子清洗工序。阻抗偏差超过10%需检查介质层厚度和铜箔粗糙度。客户反馈焊盘氧化时,可改用抗氧化性能更好的ENEPIG工艺(化学镀镍钯金)。建立失效分析数据库有助于快速定位异常原因。