PC+PMMA复合板材:轻便耐用的新材料解析(复合材料pcm工艺介绍)

材料特性与优势

PC(聚碳酸酯)与PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)的复合板材结合了两种材料的核心优点。PC以高强度、抗冲击性著称,即使在高低温环境下也能保持稳定性;PMMA则具备高透光性和表面硬度,耐刮擦且光泽度好。两者通过特殊工艺复合后,板材既保留了PC的韧性,又拥有PMMA的外观质感。这种复合结构还能有效分散应力,减少因外力导致的裂纹扩散,适合需要兼顾美观与实用性的场景。

生产工艺的关键环节

PC+PMMA复合板材的核心工艺在于层间结合技术。常见方法包括物理共挤和化学粘合。物理共挤通过高温熔融将两种材料压合成型,界面结合紧密但需精确控制温度曲线;化学粘合则借助中间层胶黏剂,操作灵活但可能增加厚度。无论采用哪种工艺,表面处理都至关重要。部分生产线会通过UV镀膜或纳米涂层进一步提升抗污性和耐磨度,确保成品能满足高端产品的表面需求。

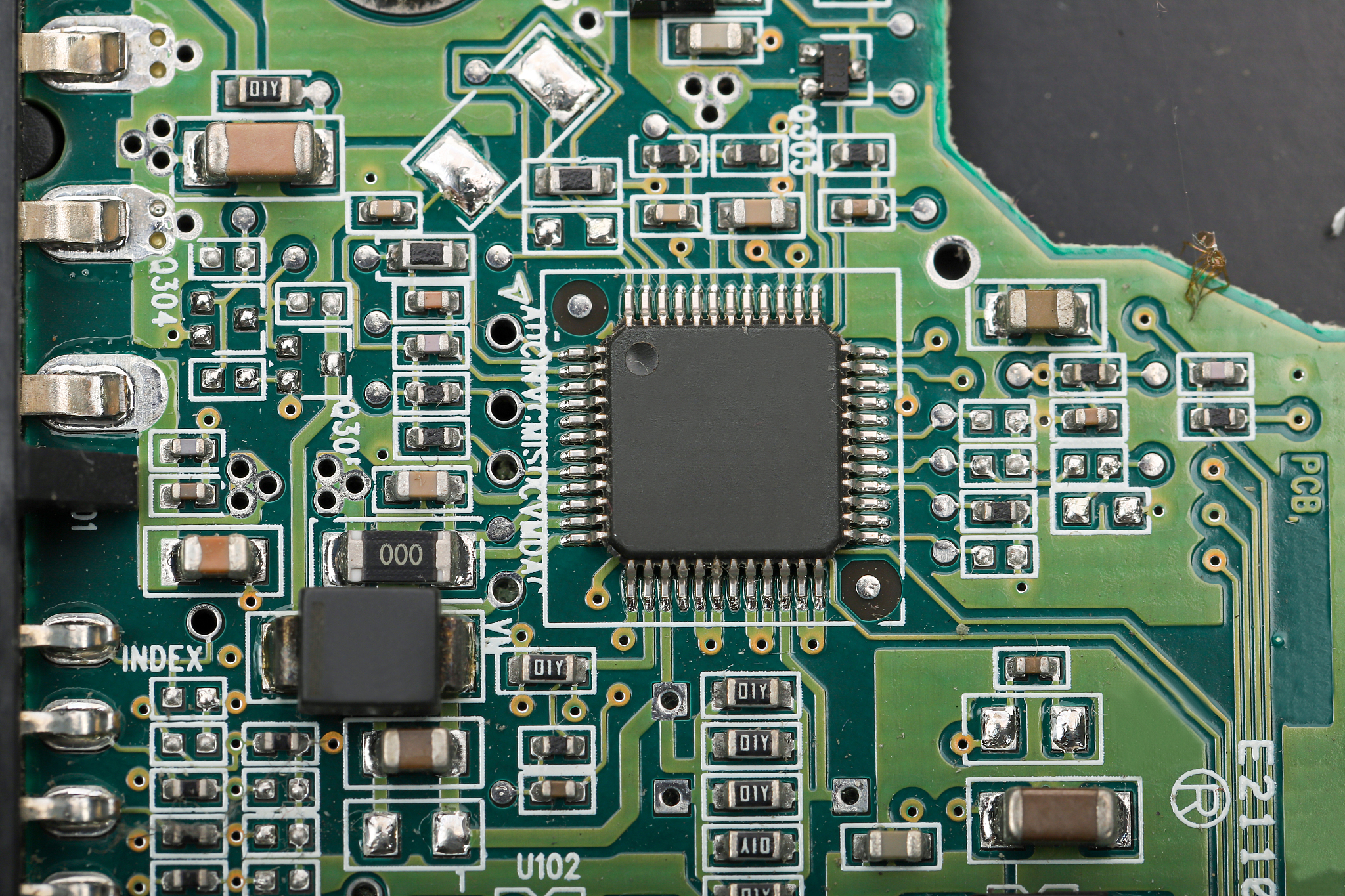

应用领域的多样性

在电子产品领域,这种复合板材广泛用于手机背板、智能手表外壳等部件。其轻量化特性可降低设备整体重量,同时提供足够的抗摔性能。汽车工业则将其应用于内饰面板或车灯罩,借助PMMA的光泽度提升视觉档次。建筑行业采用大尺寸复合板作为采光顶棚或隔断墙材料,兼具透光性和抗冲击能力。某些医疗设备外壳也选用此类材料,因其易清洁、耐化学腐蚀的特性符合卫生标准。

性能对比与替代方案

相较于单一材料,PC+PMMA复合板的综合表现更均衡。纯PC制品易出现表面划痕,而纯PMMA脆性较高。金属材质虽强度优异,但存在重量大、加工成本高的问题。玻璃材质透光性更好,但安全风险显著。复合板材在重量、成本和性能间找到平衡点,特别适合需要频繁触摸或移动的部件。但在极端环境下,如长期高温或强酸碱环境,仍需根据具体情况选择更专业的特种材料。

加工与使用注意事项

加工复合板材时需注意切割参数设置。水刀切割可减少边缘开裂,激光切割则需要调整功率避免分层。弯曲成型建议采用热风加热方式,温度控制在150-180℃区间以保证形变均匀。日常使用中避免接触丙酮类溶剂,清洁时使用中性洗涤剂与软布擦拭。长期户外使用时,建议每两年检查一次表面涂层完整性,必要时进行补涂以延长使用寿命。

环保与可持续性表现

PC和PMMA本身属于可回收材料,复合板材通过改进分离技术已实现部分回收利用。部分厂商采用生物基原料替代石油衍生成分,使碳排放量降低约30%。生产过程中的废料可通过粉碎再造粒工艺重新投入生产线,资源利用率可达85%以上。相较于传统金属加工,复合板材生产能耗减少约40%,符合绿色制造的发展方向。

成本效益分析

虽然PC+PMMA复合板的单价高于普通塑料,但其综合使用成本更具优势。以手机背板为例,复合板材的良品率比玻璃材质高15%-20%,加工损耗降低约8%。在建筑领域,其安装效率比石材快3倍以上,运输成本节省约25%。长期使用中,维修更换频率的降低进一步摊薄了初始投入成本,生命周期成本测算显示可节约18%-22%的综合开支。

技术创新方向

当前的研发重点集中在界面强化技术上。通过纳米粒子掺杂或等离子体处理,层间结合强度已提升至初始值的1.5倍。新型复合工艺尝试将厚度公差控制在±0.05mm以内,满足精密电子元件的装配需求。部分实验室正在测试添加导热填料的改型板材,使其能用于LED散热基板等特殊场景。这些改进持续拓展着复合板材的应用边界。

质量检测标准

行业主要依据ASTM D638测试拉伸强度,ISO 179评估冲击性能。透光率检测需使用分光光度计,合格品需达到89%以上。耐候性测试包含1000小时紫外老化试验和50次冷热循环测试。表面硬度采用铅笔硬度法,要求达到2H级。部分高端应用还会增加落球冲击测试,用227g钢球从1.2米高度自由落体冲击后不得出现裂纹。

用户定制化服务

为满足个性化需求,供应商提供多种定制选项。色彩方面支持Pantone色卡选色,并可实现渐变色效果。表面纹理由数码打印技术完成,能仿制碳纤维、木纹等特殊质感。尺寸加工精度可达±0.1mm,支持异形切割和预钻孔位。部分厂商开发出导电镀膜版本,能直接集成触摸功能。这些定制服务使复合板材能适应从消费电子到艺术装置的多样化需求。