PCB产业:电子世界的隐形骨架(pcb长啥样)

PCB的基本定义与应用范围

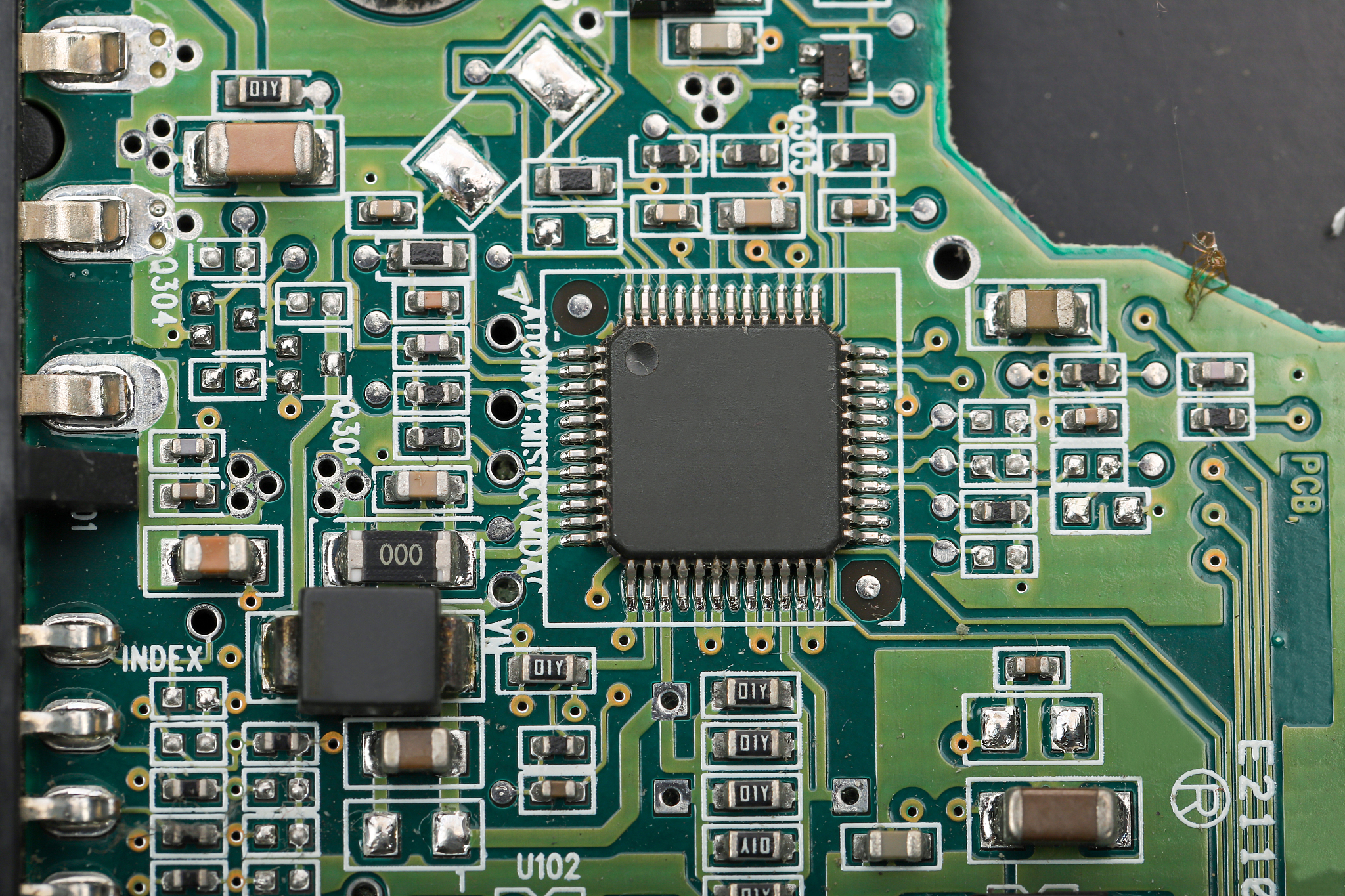

印制电路板(Printed Circuit Board)简称PCB,是现代电子产品不可或缺的核心组件。这种表面镶嵌着导电线路与电子元器件的绝缘基板,承担着连接各类电子元件并传递信号的关键功能。从智能手机的主板到医疗设备的控制模块,从汽车的行车电脑到卫星的导航系统,几乎所有电子设备都需要依靠PCB实现功能集成。全球每年消耗的PCB总量超过7亿平方米,其应用广度直接反映着电子信息产业的发展水平。

制造工艺的技术层级

PCB制造融合了精密机械加工、化学蚀刻和自动化检测技术。单面板采用铜箔蚀刻工艺,双面板则需要打通金属化孔实现层间导通。多层板通过叠加绝缘层与导体层的组合,最多可包含120层结构。高密度互连板(HDI)采用激光钻孔技术,最小孔径可达50微米。柔性电路板(FPCB)使用聚酰亚胺材料,厚度仅有0.1毫米却能承受数十万次弯折。这些差异化的工艺体系构成了从消费电子到航天军工的分级制造标准。

产业链的协作模式

完整的PCB产业链包含材料供应、设备制造、加工生产和终端应用四个环节。上游材料商提供铜箔基板、半固化片、干膜光阻等核心原料,其中覆铜板占据总原料成本的35%。中游制造商依据客户需求进行工程设计,通过图形转移、钻孔镀铜、阻焊印刷等20余道工序完成生产。下游应用端涉及通信设备、计算机、消费电子三大主力领域,合计占据全球PCB需求的72%。这种垂直分工体系要求上下游企业保持密切的技术协作与产能配合。

区域分布的产业集群

全球PCB产能呈现明显的区域集聚特征。珠江三角洲聚集着中国42%的PCB企业,形成从材料到成品的完整配套体系。台湾地区在HDI板领域占有技术优势,全球70%的高端手机主板产自当地企业。日本厂商掌握高频高速基板的核心专利,在汽车电子与通讯设备市场占据主导地位。北美地区聚焦军工航天级产品,其特殊工艺认证构建起行业技术壁垒。这种差异化布局既反映各区域的产业基础差异,也塑造着全球供应链的协作格局。

环保规范与技术创新

PCB制造涉及重金属废水处理与废气排放控制,行业环保投入占运营成本的18%-25%。欧盟RoHS指令将铅含量限制在0.1%以内,促使无铅化焊接技术快速普及。新型水溶性油墨替代传统含苯溶剂,使VOCs排放量下降65%。在节能减排方面,直接电镀技术节省用水量40%,脉冲电镀设备降低能耗30%。这些环保创新不仅推动产业升级,更重塑着企业的市场竞争能力。

质量管控的核心要素

电路板可靠性检测包含218项技术指标,其中阻抗控制误差要求小于±8%。自动光学检测(AOI)系统以每分钟3.5米的速度扫描线路缺陷,X射线设备可探测10微米级的内部结构异常。热冲击测试模拟-55℃至125℃的极端温差循环,确保产品在严苛环境下的稳定性。军用规格板还需通过90天盐雾腐蚀试验,这些严密的检测流程保障着电子产品的长期可靠运行。

微型化带来的技术革新

电子产品的体积缩减推动着封装技术的持续突破。芯片级封装(CSP)使元器件间距缩小到0.3毫米,埋入式元件技术在PCB内部集成电容电阻。三维堆叠封装通过硅通孔(TSV)实现立体互联,将存储密度提升5倍。激光直接成像(LDI)技术取代传统底片曝光,使线路精度达到8微米级别。这些创新使单块电路板的功能集成度呈现指数级增长。

特种材料的研发应用

高频通信需求催生新型基板材料的开发。聚四氟乙烯基材的介电常数低至2.2,信号传输损耗减少45%。陶瓷填充基板的热膨胀系数与芯片匹配,解决大功率器件的散热难题。石墨烯增强复合材料使导热率提升3倍,适用于高密度LED照明模组。磁性基板集成滤波功能,可替代传统电感元件。这些特种材料的应用正在重新定义电路板的功能边界。

智能制造的生产转型

工业4.0技术正在改变PCB制造模式。智能工厂通过MES系统实时监控1200个工艺参数,设备联网率达到93%。机器学习算法分析历史数据优化蚀刻参数,使良品率提升2.7个百分点。AGV小车实现物料自动配送,无人化仓储系统将备料时间缩短至15分钟。数字孪生技术构建虚拟产线,新产品导入周期压缩40%。这种智能化升级显著提升生产效率和柔性制造能力。

作为电子信息产业的基础支撑,PCB制造技术的进步始终与电子产品的演进保持同步。从材料革新到工艺突破,从质量管控到智能制造,这个看似传统的行业持续迸发出创新活力。在万物互联的时代背景下,电路板作为物理世界与数字世界的连接载体,其技术价值和应用空间仍在不断拓展。