PCB和半导体到底有啥不一样?一文讲清楚(pcb是芯片还是半导体)

定义与核心功能差异

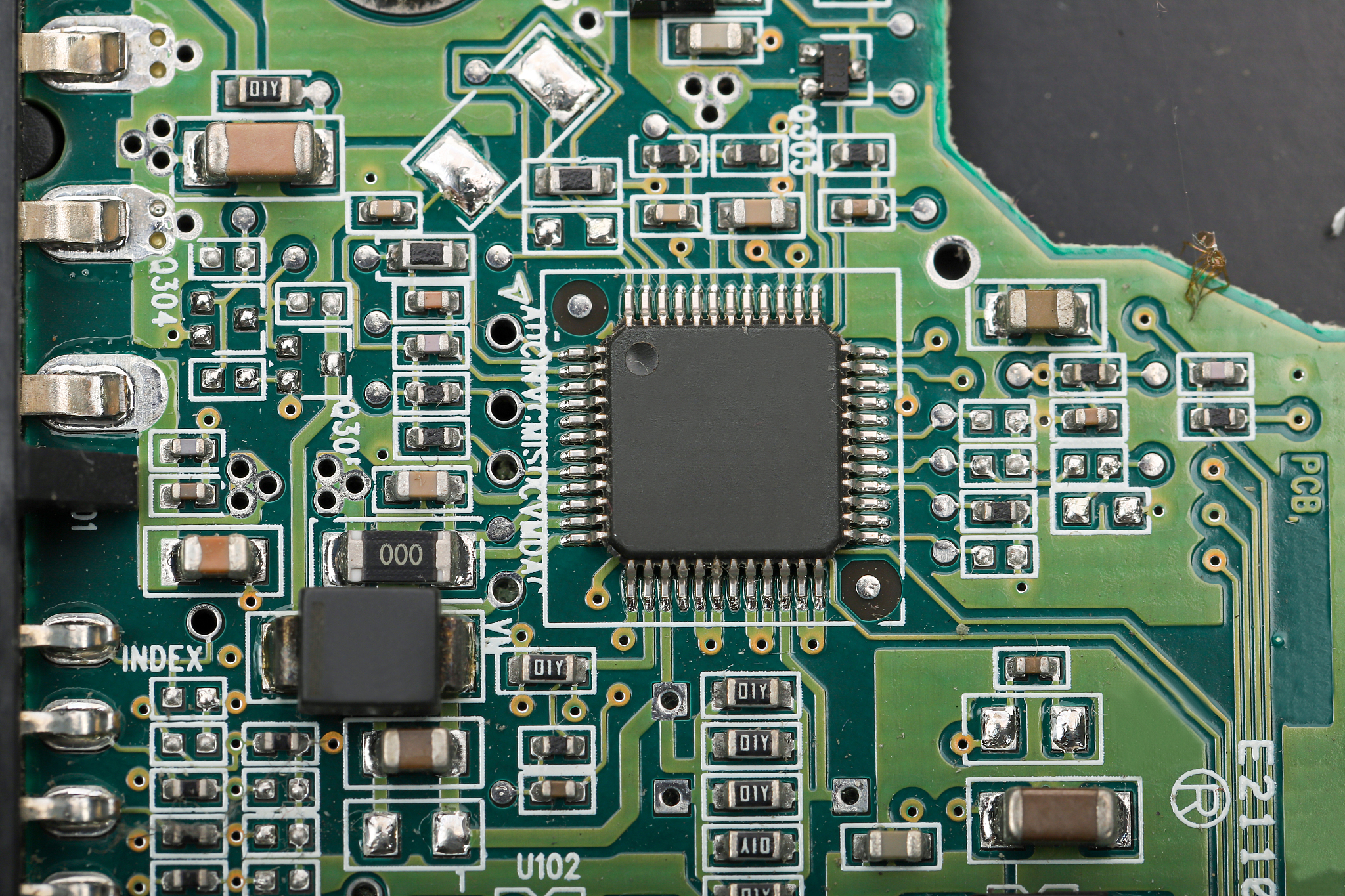

印刷电路板(PCB)是由绝缘基材和导电线路组成的载体平台,通过预先设计的图形实现电子元器件间的电气连接。其本质是为电子系统提供物理支撑和信号传输通道,本身并不具备任何电子功能。半导体则指具有可控导电特性的材料,通过掺杂工艺形成晶体管、二极管等基础元件,能够实现信号放大、开关控制等核心功能。

材料组成对比

典型PCB基材使用玻璃纤维环氧树脂(FR-4)、聚酰亚胺等绝缘材料,表面覆铜形成电路图案。其核心价值在于精密布线而非材料特性。半导体晶圆以单晶硅为主要基材,通过离子注入形成P型和N型半导体区域,材料本身的能带结构和载流子特性直接影响器件性能。两者在材料选择上的根本差异决定了它们在电子系统中的不同定位。

制造工艺区别

PCB生产主要采用减材法工艺,通过曝光显影蚀刻铜箔形成导电图形,涉及钻孔、沉铜、阻焊等工序,重点关注线路精度和层间对位。半导体制造则基于平面工艺,经历氧化、光刻、刻蚀、离子注入等数百道工序,在纳米尺度构建三维器件结构。前者关注宏观电路连接可靠性,后者追求微观结构的精准控制。

在电子系统中的角色

在智能手机等电子设备中,PCB作为"骨架"和"血管"存在,承载芯片、电阻等元件并实现相互连接。半导体芯片则是系统的"大脑"和"器官",负责执行计算、存储、信号处理等核心任务。没有PCB,电子元件无法构成完整系统;没有半导体,电子设备将失去智能处理能力。两者属于协同合作关系而非替代关系。

产业分工的不同定位

全球PCB产业已形成完整供应链体系,从基板材料到成品板生产环节分明。半导体行业则需要材料提纯、晶圆制造、芯片设计、封装测试等多个高精尖领域协同。PCB企业通常具备全流程生产能力,而半导体产业链存在明显的专业分工,特别是晶圆代工环节需要千亿级资金投入,形成了独特的产业格局。

技术门槛与发展路径

PCB技术演进主要围绕高密度互连展开,从通孔插装到表面贴装,再到HDI任意层互连,着重提升布线密度和信号完整性。半导体技术遵循摩尔定律,追求制程微缩和三维集成,从微米级演进至纳米级制程。两类技术虽都涉及微细加工,但前者侧重二维平面优化,后者专注三维结构创新。

物理结构特征分析

典型PCB呈现多层堆叠结构,每层铜箔之间通过介质层隔离,使用金属化孔实现层间导通,整体厚度多在0.2-3.0毫米之间。半导体芯片具有立体化的器件结构,晶体管栅极长度已达纳米级别,通过金属互连层实现数十亿晶体管的集成。这种结构差异直接导致两者在热管理、信号传输等方面面临不同挑战。

常见误解的来源分析

将PCB误认为半导体的认知偏差主要源于三点:外观上都有金属线路图案,实际功能层级完全不同;消费电子设备中两者总是一同出现,容易产生混淆;部分媒体宣传时笼统使用"电子元件"统称。这种误解可能影响对电子产品故障原因的判断,例如主板损坏与芯片故障属于不同维度的维修问题。

检测方法的直观区分

通过X光检测可清晰观察到PCB的层间互连结构,而半导体芯片需要电子显微镜才能观测到微观结构。功能测试中,PCB主要验证连通性和绝缘性,半导体器件则需要测试电流电压特性曲线。物理层面,PCB可手工焊接修复,半导体芯片一旦封装完成便难以进行结构修复。

产业协同的实际案例

现代电子设备开发过程中,PCB工程师与芯片设计团队需要密切配合。芯片引脚定义决定PCB焊盘布局,PCB的信号传输质量影响芯片性能发挥。高速接口设计时,需同时优化芯片驱动能力和PCB阻抗匹配。这种协同需求促使行业形成了专门的信号完整性分析领域。

环境适应能力的差别

工业级PCB可通过选用特殊基材承受-55℃至150℃的工作温度,但主要防护对象是机械应力和化学腐蚀。半导体器件对温度敏感,结温超过150℃可能引发失效,需要重点管控功耗和散热。这种差异导致两者在极端环境设备中需要采用不同的可靠性保障方案。

创新方向的本质区别

PCB技术改进聚焦于基材介电常数降低、线路精细化、埋入式元件集成等方向,追求更高频段的信号传输能力。半导体创新则围绕新器件结构(如FinFET)、新材料(如氮化镓)、新封装形式(如Chiplet)展开,核心目标是提升计算能效和集成密度。这些差异反映出两类技术满足不同层面的电子系统需求。