PCB算不算电子元件?拆开聊聊它和零件的关系(pcb电路板元件符号图解)

PCB的基本定义与功能

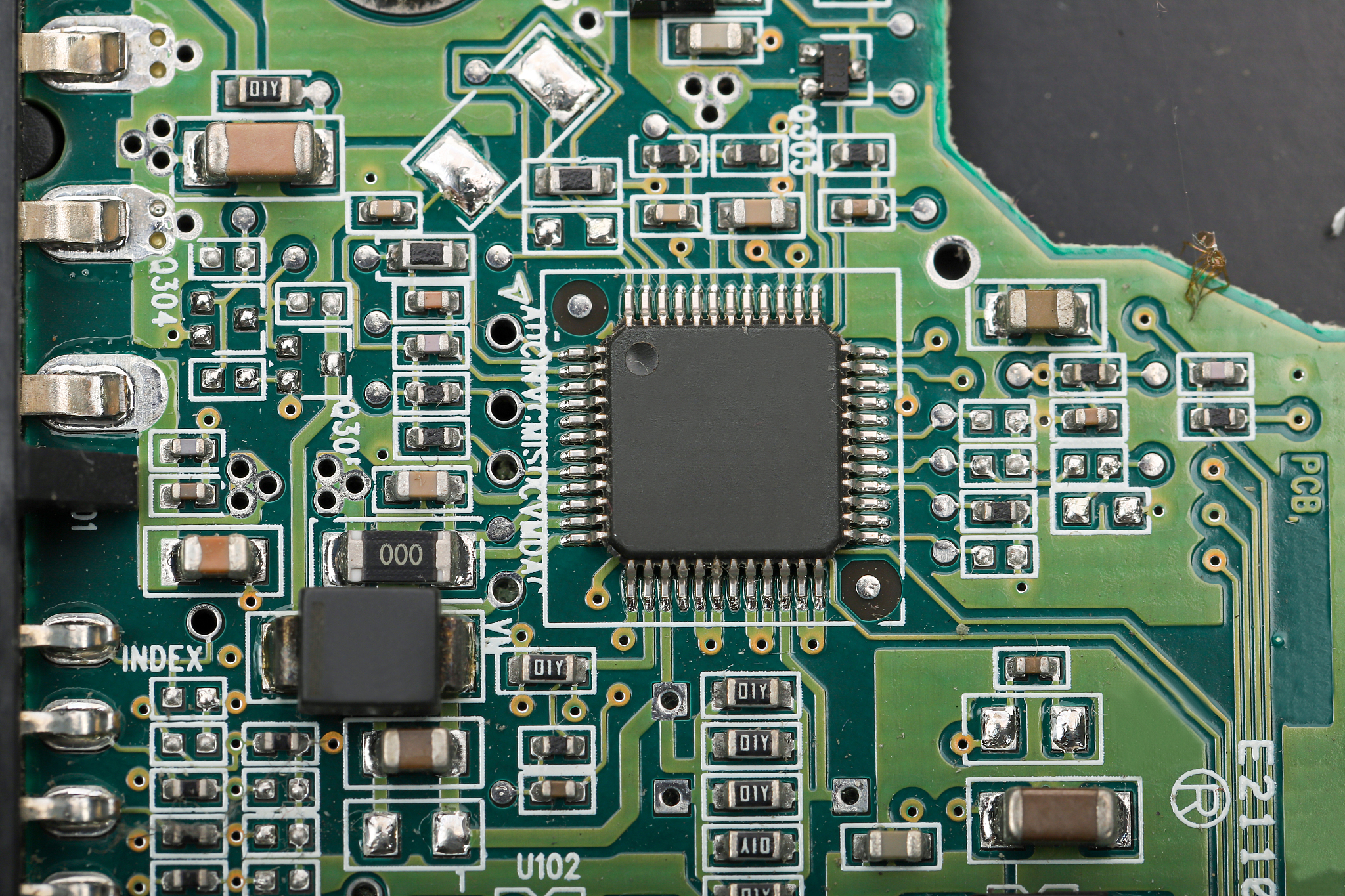

印刷电路板(Printed Circuit Board)常被简称为PCB,是电子设备中承载电子元器件并提供电气连接的基板。从物理结构看,它由绝缘基材和导电铜箔层构成,通过蚀刻工艺形成特定电路图案。核心功能包括支撑元件、实现电气互连、提供散热路径三个维度。与需要执行特定功能的晶体管、电容等主动/被动元器件相比,PCB更像是搭建电子系统的"地基"和"高速公路网"。

制造工艺的本质差异

电子元件的生产流程通常涉及半导体加工、金属化处理、电极成型等精密制造环节。以电阻器为例,需要通过薄膜沉积、激光调阻等工艺实现精确阻抗值。而PCB制造则以基材加工为核心,经历覆铜板裁切、曝光显影、蚀刻成型、钻孔攻牙等工序。二者在设备投入、工艺复杂度等方面存在明显区隔。贴片机在PCB上装配元件的场景,直观展现了这两类产品在生产端的分离。

元器件与载体的共生关系

观察任意电子设备的内部构造,可以发现元器件与PCB构成典型的共生系统。以智能手机主板为例,处理器、存储器等芯片通过焊点固定在PCB表面,经由板内布线实现数据交互。这种关系类似于建筑中钢筋骨架与功能空间的配合:PCB提供结构化支撑和信号通道,元器件则承担具体的逻辑运算、能量存储等职能。两者的协同运作才能实现电子设备的完整功能。

行业标准中的分类定位

国际电工委员会(IEC)的零部件分类标准将电子元件定义为具备独立电气功能的个体器件。在物料清单(BOM)体系里,PCB通常被归入结构件或互连件类别。美国电子工业协会(EIA)的统计数据中,元器件产值与PCB产值分别计入不同细分领域。这种分类方式反映出行业对两者属性的明确区分,PCB被视为电子系统的基础架构而非功能元件。

维修场景下的实际辨别

电子设备维修过程能更直观体现两者的区别。当电路板出现断路故障时,技术人员会优先检查PCB的线路通断性;遇到功能异常则着重检测相关元器件参数。替换损坏电容时只需局部焊接操作,而PCB维修往往需要补线或整板更换。这种维修逻辑侧面印证了PCB作为平台载体与功能元件的本质差异。

技术演进中的角色变化

高密度互连(HDI)技术的普及使PCB与元器件的界限出现模糊地带。埋入式电阻技术允许在板内直接制作阻抗元件,三维封装技术将芯片直接嵌入PCB介质层。这些创新虽然拓展了PCB的功能边界,但未改变其基础属性——嵌入的被动元件仍属于元器件范畴,PCB本身仍是承载这些功能的介质平台。就像混凝土中加入钢筋增强结构强度,本质仍是建筑材料。

采购供应链的流通特征

电子制造企业的采购体系通常将PCB供应商与元器件供应商分列不同目录。PCB订单需要提供Gerber文件进行定制生产,而元器件采购更多关注型号规格参数。库存管理方面,PCB的通用性较低,通常按项目需求做精确备料;通用电阻、电容等元件则建立安全库存。这种差异源于PCB的定制化特征与元器件的标准化特性。

成本构成的对比分析

典型电子产品的物料成本中,PCB占比通常在5-15%区间,而核心元器件可能占据60%以上成本。以笔记本电脑主板为例,处理器、显卡芯片的成本显著高于承载它们的PCB板。这种成本结构反映出PCB作为基础构件的属性,其价值更多体现在系统集成层面而非个体功能。就像城市道路网的建设成本,虽然重要但无法与沿街商业体的价值直接比较。

设计环节的不同侧重

电子工程师在设计阶段的工作流程清晰区分了两类对象。使用EDA软件时,原理图设计阶段主要处理元器件符号及其连接关系,PCB设计阶段则着重布局布线和结构规划。设计验证时,元器件需要满足电气参数要求,PCB则需要通过信号完整性测试。这种分工体现了元器件作为功能单元与PCB作为互联平台的设计差异。

环境保护的特殊要求

废弃电子产品的回收处理规程对PCB和元器件采取不同处置方式。欧盟WEEE指令要求分离PCB基板材料与焊接其上的元器件,因为两者含有不同种类的重金属和化学物质。专业拆解线通过高温脱焊分离元器件与PCB,分别进入金属提炼和板材回收流程。这种处理方式的差异性,从环保维度再次验证了两类物品的物质构成区别。