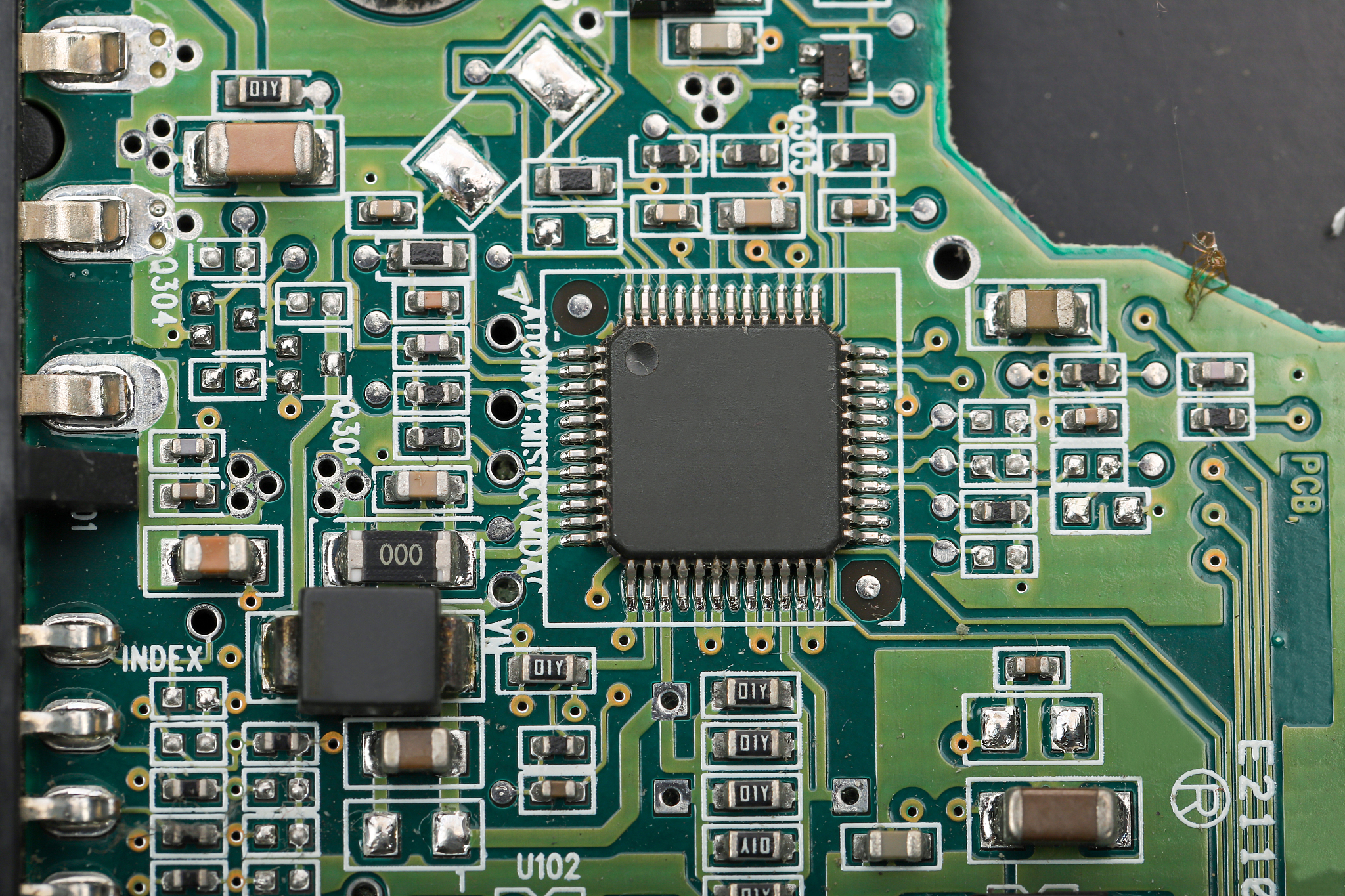

PCB中的IMC是什么?从基础到应用一次讲清楚(imspcb材料)

IMC的基本定义

IMC全称为Intermetallic Compound,中文译为金属间化合物。在PCB(印刷电路板)制造领域,IMC特指焊接过程中不同金属材料接触后生成的化合物层。例如,焊料(如锡合金)与铜焊盘或元件引脚(如镍、金镀层)在高温下发生反应,形成一层极薄的金属间化合物。这层化合物的特性直接影响焊接点的机械强度、导电性和长期可靠性。

IMC的形成过程

IMC的形成是一个典型的冶金反应过程。当焊料熔化并与基材金属接触时,两者之间的原子会相互扩散。例如,锡基焊料中的锡原子会与铜基材的铜原子结合,生成Cu₆Sn₅或Cu₃Sn等化合物。这一反应的速率和产物类型取决于温度、时间以及金属材料的成分。温度越高、时间越长,IMC的厚度通常会增加,但过厚的IMC可能引发脆性问题。

IMC的作用与影响

适量的IMC是良好焊接的必要条件。它作为焊料与基材之间的“桥梁”,可以增强结合力并提升导电性。然而,IMC的厚度和均匀性需精确控制。若IMC过厚或分布不均,可能导致焊接点脆化,在机械应力或温度变化时产生开裂风险。例如,早期电子产品中常见的“锡须”问题,部分原因就与IMC的不均匀生长有关。

常见IMC类型及其特性

不同金属组合会生成不同类型的IMC。以常见的无铅焊料为例:锡-铜(Sn-Cu)体系中,Cu₆Sn₅是主要生成物,其晶体结构呈现层状,对焊接强度有一定贡献;锡-镍(Sn-Ni)体系中,Ni₃Sn₄的生成速度较慢,可减少脆性风险;锡-银(Sn-Ag)体系中,Ag₃Sn的形成能提升焊点的抗疲劳性能。理解这些差异对材料选择和工艺优化至关重要。

IMC的检测与分析

评估IMC质量需要借助微观观测和成分分析技术。扫描电子显微镜(SEM)可直观观察IMC的厚度与形貌,而能谱仪(EDS)或X射线衍射(XRD)可确定化合物成分。例如,某品牌智能手机主板在可靠性测试中发现焊点断裂,经SEM检测发现IMC层厚度超过2μm,且存在大量裂纹,最终通过调整焊接温度解决了问题。

控制IMC的工艺方法

工业生产中,控制IMC的核心在于优化焊接参数。回流焊的峰值温度通常控制在比焊料熔点高20-40℃的区间,时间限制在60-90秒。此外,焊料成分调整也是有效手段:添加微量铋(Bi)或锑(Sb)可抑制IMC过快生长。某汽车电子厂商通过改用含铋焊膏,将IMC厚度从1.8μm降至1.2μm,焊点故障率下降60%。

IMC与产品寿命的关系

长期使用中,IMC的状态直接影响设备寿命。高温高湿环境可能引发IMC的持续生长,甚至导致焊点完全脆化。例如,某数据中心服务器在五年连续运行后,PCB连接器焊点的IMC厚度从初始0.8μm增长至3.5μm,最终因温差应力引发断路。通过加速老化试验模拟,工程师发现控制存储环境湿度在40%以下可显著延缓IMC劣化速度。

新材料对IMC的影响

新型焊料和表面处理技术的出现改变了IMC的研究方向。如铜基板采用有机保焊膜(OSP)替代传统镀金工艺后,IMC的生长速率降低约30%。石墨烯增强焊料则通过抑制原子扩散,使IMC晶粒尺寸缩小至纳米级,从而提升抗蠕变性能。某军工级PCB供应商采用该技术后,焊接点在-55~125℃循环测试中的寿命延长了3倍。

行业标准与IMC规范

国际电工委员会(IEC)和IPC协会对IMC有明确的质量标准。IPC-A-610规定消费电子产品IMC厚度应小于3μm,而汽车电子领域要求更严格,通常需低于1.5μm。某无人机主控板因IMC检测值达到2.8μm被客户退货,厂家通过增加氮气保护焊接将厚度稳定在1.3μm以内,顺利通过复审。

典型案例分析

2018年某知名路由器大规模返修事件中,根本原因被锁定为IMC异常。分析显示,代工厂为降低成本将回流焊时间从75秒延长至105秒,导致IMC层出现连续的(Cu,Ni)₆Sn₅相变区。这种结构在振动测试中产生微裂纹,最终引发信号间歇中断。事件后,该企业建立了IMC厚度在线监测系统,实现了工艺参数的实时反馈调节。