红胶工艺与锡膏工艺的焊盘设计要点解析(红胶工艺与锡膏工艺哪种好)

工艺流程的基本差异

红胶工艺与锡膏工艺在电子组装领域分别服务于不同需求。红胶工艺主要通过点胶机施加环氧树脂胶固定元器件,需经过高温固化形成机械连接;而锡膏工艺通过钢网印刷锡膏,在回流焊中形成金属合金焊接。两种工艺对焊盘形态、表面处理及布局的要求有明显区别,直接影响最终产品的可靠性。

焊盘尺寸与形状规范

红胶工艺焊盘需满足胶水覆盖面积要求,一般为元器件引脚尺寸的1.2-1.5倍,方形焊盘四角建议设计为圆角以避免胶水堆积。锡膏工艺焊盘则需严格控制长宽比例,矩形焊盘长度通常不超过宽度的3倍,防止锡膏塌陷。间距方面,红胶工艺焊盘间隙需额外预留0.1mm胶水流动通道,锡膏焊盘需保持50%以上阻焊桥覆盖以防止短路。

表面处理工艺选择

红胶工艺对焊盘表面处理要求相对宽松,OSP(有机保焊膜)或化金处理均可适用,但需注意胶水与表面处理层的粘附力测试。锡膏工艺更倾向于采用化学镀镍金或沉银处理,这类处理能有效改善焊料润湿性。对于高频信号焊盘,两种工艺均推荐采用ENIG(化学镍金)处理以减少信号损耗。

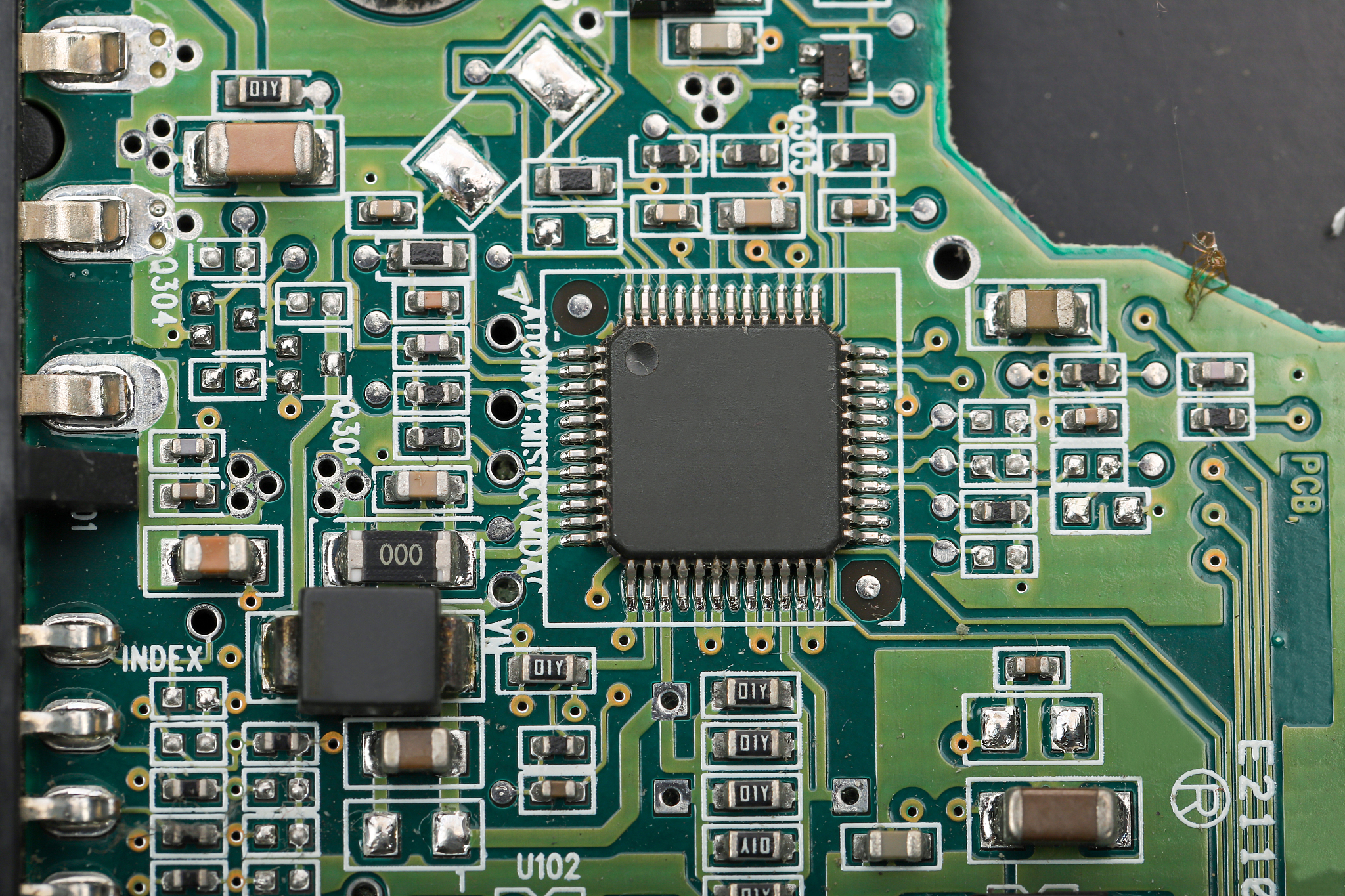

元器件兼容性考量

红胶工艺偏向于片式元件和较小型的QFP封装,焊盘需设计辅助定位标记。BGA、QFN等底部焊端器件更适用锡膏工艺,其焊盘需配置合理的阻焊定义尺寸,典型阻焊开窗比焊盘单边小0.05mm。混合工艺场景中,需特别注意红胶区域与锡膏区域的最小间隔需保持1.5mm以上,防止工艺污染。

热管理设计要求

红胶固化阶段的温度曲线要求焊盘周围留有足够散热空间,大尺寸焊盘建议采用网格状铜层设计。锡膏工艺焊盘需考虑热容量平衡,多引脚器件焊盘可采用泪滴状渐变设计,避免因热应力集中导致虚焊。两种工艺均需在接地焊盘设置合理数量的散热过孔,孔径推荐0.3mm且孔壁镀铜厚度大于25μm。

清洗工艺适配性

红胶残留物的清洗需要焊盘边缘设计0.1mm以上的阻焊堤坝,防止清洗液渗入焊点。锡膏工艺焊盘周围建议设置0.05mm的阻焊偷锡槽,既能引导多余焊料流动,又便于残留助焊剂清除。对于免清洗工艺,锡膏焊盘表面粗糙度Ra值需控制在0.2-0.4μm范围,确保焊后表面绝缘阻抗达标。

检测与返修适应性

红胶工艺焊盘需在非功能区设置胶厚检测标记,通常为直径1mm的圆形铜箔。X射线检测需求下的锡膏焊盘,推荐在BGA焊盘对角线位置添加0.3mm的锡量监测点。返修方面,红胶固定器件对应的焊盘需预留热隔离槽,锡膏焊盘则应避免使用热容量过大的铜箔结构。

特殊环境应用要求

高振动环境产品采用红胶工艺时,焊盘需增加机械加固设计,如边缘设置0.2mm宽的加强筋。锡膏工艺在温变剧烈场景应用时,焊盘形状宜采用凹形设计以补偿热膨胀差异。潮湿环境下的红胶焊盘需加大防潮隔离环宽度至0.15mm,锡膏焊盘则需采用梯形截面设计增强抗腐蚀能力。

材料匹配性原则

红胶与焊盘的兼容性测试需包括剪切强度和湿热老化试验,推荐使用FR-4基材时胶层厚度控制在0.12-0.18mm。锡膏工艺焊盘与锡膏合金的匹配需关注润湿角指标,SnAgCu系焊料对应的焊盘镀层厚度建议维持在3-5μm。两种工艺并存时,需验证红胶固化温度对锡膏焊盘表面处理层的影响。

设计验证要点

红胶工艺焊盘需通过胶水爬升高度测试,标准为覆盖引脚高度的75%以上。锡膏焊盘应进行焊料扩散试验,确保焊料在焊盘上的扩展率介于80-120%之间。共面性检测方面,红胶工艺要求元器件引脚与焊盘间隙小于0.05mm,锡膏工艺则容许最大0.1mm的共面偏差。

成本控制关联因素

红胶工艺可通过减小焊盘尺寸降低材料消耗,但需平衡点胶精度成本。锡膏工艺采用阶梯钢网设计时,焊盘尺寸差异需控制在15%以内以保证印刷质量。量产环境中,红胶工艺焊盘设计可适当放宽精度要求,而锡膏工艺焊盘必须严格执行±0.02mm的尺寸公差。